Termini nautici: storia ed inflessioni dialettali

Bisogna infatti considerare che la “forza” della marina austro-ungarica era costituita da ufficiali e marinai prevalentemente originari della costa adriatica che, nella lunga dominazione veneta, provenivano da tutte le terre un tempo occupate dalla Serenissima e cioé partendo dalle lagune venete fino ad arrivare ai confini estremi della Dalmazia.

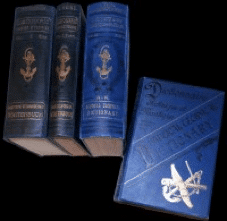

Nel 1833 la direzione del periodico austriaco “Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens” aveva pubblicoato a Pola il primo volume, compilato dal Dabovich, del grande e importantissimo “Dizionario tecnico nautico” delle lingue italiana, tedesca, francese e inglese, che, ci riferisce Giacomo Furlan, aveva ricevuto anche il plauso della “Rivista Marittima” di Roma .

Dall’insieme di queste fonti, ufficiali e letterarie, e con l’aiuto della tradizione orale di alcuni marittimi, nasce la “Raccolta di Voci Marinaresche del Dialetto delle Nostre Provincie” che é il titolo ufficiale dell’opera curata appunto da Giacomo Furlan e che oggi ci sorprende per l’astrusa lontananza dei suoi termini rispetto a quelli usati oggi dalla gente di mare.

Gli attuali dizionari dei termini nautici, che non sono pochi, sono ricchissimi di neologismi stranieri e prevalentemente di provenienza anglosassone, ma vi posso dimostrare che le peregrinazioni dei naviganti, già allora, cioé all’inizio di questo secolo, traevano spunto da altre lingue, però li dialettivizzavano e rendevano, quanto meno nel suono, più familiari i termini nautici.

Che l’affondatoio per le ancore si dicesse “sliper” é chiaramente un termine translato dall’inglese slipper e dal verbo to slip che appunto vuol dire scivolare. Così pure il casseretto: il piccolo ponte che nelle navi stava a poppa più elevato del cassero, nel dialetto delle vecchie province era chiamato pup, chiaramente derivato all’inglese poop.

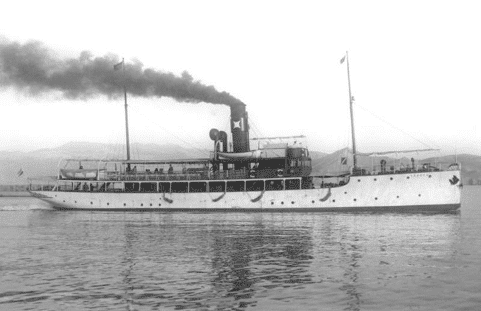

Da un neologismo tolto dal francese paquebot, che a sua volta é stato preso dall’inglese pack o packet (pacco o valigia) e boat (barca) deriva “el pacheto”, che significava un piccolo battello adibito a svolgere un servizio regolare tra porto e porto. Il vaporetto postale che, lungo le coste dell’Istria, faceva scalo a Umago, a Cittanova, a Parenzo e giù giù fino a Pola era perciò un “pacheto”. Senza voler offendere nessuno potremmo azzardarci a chiamare pacheto anche il velocissimo e modernissimo catamarano che oggi collega le isole minori d’Italia o le varie navette della Grecia e della Dalmazia.

Scorrendo i lemmi elencati dal Furlan e poi le note aggiunte dallo storico e filologo Gianni Pinguentini ci s’imbatte in curiosità inaspettate in quanto a termini nautici. Il gancio a scocco, il nostro comune moschettone, era detto “papagal”, le sartie del bompresso erano chiamati “mustaci”, il martinetto a vite o il tamburo del salpancora facevano riferimento a una robusta scimmia, sinonimo figurato di uomo brutto e scemo, e perciò veniva chiamato il “macaco”.

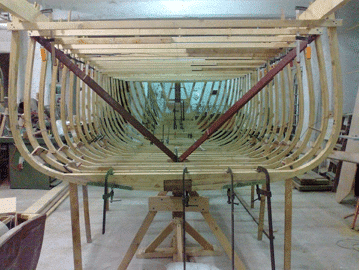

Nell’architettura costruttiva dello scafo, tra corbe e garbi, tra il madier e il palotar, alla fine estrema dell’ossatura della barca c’era anche la “putana”: poiché così era chiamata l’ultimissima corba o costola di poppavia, con un evidente riferimento – spiega il Pinguentini – all’ultimissimo posto occupato dalla prostituta nella scala sociale.

Termini nautici duri, talvolta grossolani che però abbastanza spesso i marinai temperavano con improvvise devozioni, quando, soli lì in mezzo al mare, affrontavano momenti difficili durante la navigazione e perciò, all’ordine “tira mola gabia” (vira di bordo !) tutto l’equipaggio rispondeva al comando con l’invocazione: San Luca e San Matio.

E oggi? Fa fino se alcuni skipper, quando ordinano la virata, gridano: Lee-o !

Buon vento.

.gif)

.gif)